Der Studierendenrat der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg kritisiert das “Netzwerk Wissenschaftsfreiheit” und ruft dazu auf, es zu verlassen. Gleiches gilt für den studentischen Ableger “Studentische Initiative Hochschuldialog”. Dabei geht es keineswegs um eine Kritik an dem Prinzip der Wissenschaftsfreiheit, welches tatsächlich in Bedrängnis gerät. Das passiert allerdings gerade aus den Gründen, die im Netzwerk nicht oder nur am Rande thematisiert werden.

Um die Diskussion über Wissenschaftsfreiheit, die diskursiv auf das Engste mit dem Konzept der “Cancel Culture” verbunden ist, sachlich und begründet zu führen, wollen wir in zwei Teilen erstens auf die aus unserer Sicht notwendigen Kritikpunkte hinweisen und diese jeweils mit Belegen unterfüttern sowie zweitens deutlich machen, wo die Wissenschaftsfreiheit dringend geschützt werden muss, wodurch sie also wirklich eingeschränkt bzw. gefährdet wird.

I. Einleitung: Was ist Wissenschaftsfreiheit?

Beginnen wollen wir vorab mit einer möglichst intersubjektiv erfassbaren Definition der Wissenschaftsfreiheit, die, wie wir weiter unten sehen werden, stark von dem Verständnis des von uns kritisierten Netzwerkes abweichen muss. Wissenschaftsfreiheit ist die grundgesetzlich verbriefte Freiheit, Forschung und Lehre frei betreiben zu können. In erster Linie wird damit der Staat darauf verpflichtet, keine unrechtmäßigen Vorgaben zu machen, also nicht inhaltlich in die Forschung und Lehre einzugreifen. Während ein*e Wissenschaftler*in, deren*dessen Veröffentlichungen bspw. strafrechtlich relevant wären, natürlich daran gehindert werden kann, diese zu veröffentlichen, darf der Staat nicht bestimmen, in welche Richtung geforscht und gelehrt wird. Die Wissenschaftsfreiheit ist hier ähnlich wie die Kunst- oder Meinungsfreiheit vor staatlichen Eingriffen geschützt.

Kritiker*innen von Akteur*innen wie dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit machen deshalb deutlich, dass die jeweiligen Freiheiten den Staat binden, aber nicht jedes Individuum in Deutschland, d.h. sie schützen nicht vor Kritik, Protest oder dem Entzug der Förderung. Ein Beispiel: Ein*e Autor*in hat das Recht dazu, an die “Hohlerde” zu glauben und ein Buch oder gar eine Form (pseudo-)wissenschaftlicher Abhandlung darüber zu schreiben, aber niemand ist dazu gezwungen, dieses auch zu veröffentlichen. Die Verantwortung des Staates geht nicht so weit, Verlagseigentümer*innen dazu zu zwingen, gegen ihre Überzeugung oder gegen ihr Geschäftsmodell zu handeln. Hochschulen sind analog dazu auch nicht dazu gezwungen, Lehrstühle nach einem Proporz-Prinzip zu besetzen, um ebenso (aus Perspektive der Hochschulmitglieder) unwissenschaftliche Meinungen entsprechend zu repräsentieren. Und natürlich ist ein Fachschaftsrat, der gegen die Kürzungen protestiert, nicht dazu gezwungen, ein Projekt zu fördern, welches sich für Kürzungen der Fächervielfalt ausspricht.

So berechtigt der Einwand ist: Er reicht allerdings nicht aus. Denn es ist ohne Weiteres denkbar, dass gesellschaftliche Akteur*innen diese Freiheit einschränken, wenn der Staat dies duldet oder zumindest nicht unterbindet. Die damals bereits sehr früh faschisierte Studierendenschaft in der Weimarer Republik schränkte bspw. die Freiheit von ihnen missliebigen, weil linken, demokratischen oder jüdischen, Professoren dadurch ein, dass sie diese körperlich attackierte, belästigte, verfolgte und letztlich von einigen Hochschulen vertrieb. Der Fall des Hochschullehrers Theodor Lessing ist hier ein anschauliches und erschreckendes Beispiel. Diese Beispiele sind allerdings dahingehend extrem bzw. vielfach unpassend, dass große Teile des Staates bereits antidemokratisch eingestellt waren, die Professoren trotz gesetzlicher Möglichkeiten nicht geschützt, die Studierenden sogar unterstützt wurden oder Behörden in Denunziationen, Mobbing oder Vertreibungen involviert waren. Ein Vergleich mit heutigen Situationen verbietet sich schon vor dem Hintergrund des Endes der Weimarer Republik, aber die Möglichkeit vor-staatlicher oder politischer Einflussnahme jenseits des Staates muss bedacht werden, wenn es um eine Definition geht.

Deshalb schlagen wir folgende Definition vor: Wissenschaftsfreiheit ist erstens ein Abwehrrecht der Bürger*innen gegen den Staat, das unzulässige staatliche Einflussnahme verbietet. Zweitens konstituiert die Wissenschaftsfreiheit ein positives Recht auf die Möglichkeit, jenseits ungerechter und unangemessener Beschränkungen zu forschen, zu lehren und zu lernen. Konkret bedeutet das: Ob eine Beschränkung der Wissenschaftsfreiheit im zweiten Fall vorliegt, erfordert eine Prüfung der Umstände, die bspw. durch den wissenschaftlichen und wertebasierten Rahmen bestimmt werden.

II. Netzwerk Wissenschaftsfreiheit oder Netzwerk Freiheit von Wissenschaft?

Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit macht sich diese Mühe nicht. Wenn man ihre Texte herunterbricht, dann zeigt sich ein extrem widersprüchliches Bild, was das Netzwerk zu einem Akteur macht, der kein Partner für den Erhalt der Wissenschaftsfreiheit ist, sondern selbst Bedingungen reproduziert, die die Wissenschaft unfreier machen.

Das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit …

- … hat keine konsistente Definition von Wissenschaftsfreiheit. Einerseits bekennt es sich zur Möglichkeit von Kritik, räumt also ein, dass Kritik und Widerspruch keine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit darstellen können. Andererseits geht es in ihrem Beitrag zur “Dokumentation” von Anfang an darum, die “Diffamierung” zum Haupttatbestand zu machen. Damit meinen sie nicht etwa Hetze gegen das Privatleben, sondern die Bezeichnung als “Sexist”, “Rassist” oder “umstritten”. Wer also kein Fan der Hohlerde ist, sollte sich dennoch hüten, diese Thesen als “unwissenschaftlich” zu bezeichnen, denn das könnte die Wissenschaftsfreiheit verletzen. Natürlich geht es den Netzwerker*innen nicht um klischeehafte Spinner*innen, sondern um sich selbst – sie legen mit dem Hauptfokus auf Diffamierung schon fest, dass die Bezeichnungen für sie illegitim sind, weil sie nicht stimmen würden – eine tautologische Scheinwahrheit. Aber es geht nicht nur um Bezeichnungen: So ist auch die Forderung, eine*n Redner*in nicht einzuladen bzw. wieder auszuladen, aus Perspektive des Netzwerkes ein Verstoß gegen die Wissenschaftsfreiheit. Das setzt voraus, dass Einladende nicht klüger werden können bzw. es gar keine Redner*innen gibt, auf die die Bezeichnung “Sexist” oder “rechtsoffen” passen würde oder deren verbrieftes Recht darin bestehen würde, auf jedem Podium zu reden, was mal an sie gedacht hat. Letztlich behauptet das Netzwerk nur, Kritik und Widerspruch zu dulden – jede an den eigenen Interessen orientierte Einladung steht hier im Verdacht, die Freiheit, die sie meinen, zu verletzen. Eine wissenschaftliche Herangehensweise sieht anders aus. Deshalb ist es auch konsequent, dass sie in ihrer Auflistung nicht zwischen politischen Institutionen, Hochschulen, Verlagen und gesellschaftlichen Einrichtungen unterscheiden. Sie nennen Politiker*innen neben Aktivist*innen und Wissenschaftler*innen, da sie kein Kriterium zur Unterscheidung haben. Einem rechtsextremen Hetzer wird der Buchvertrag gekündigt, nachdem sein Verhalten Kritik hervorgerufen hat? Für das Netzwerk eine Verletzung der Wissenschaftsfreiheit. Das ist es aber natürlich nicht, denn der Verlag kann einen Vertrag rechtmäßig kündigen.

Und auch diejenige (Pseudo-)Wissenschaftler*innen, die als Rassist*innen oder Sexist*innen bezeichnet werden oder sich zumindest als solche diffamiert fühlen, haben das Recht, juristisch gegen die vermeintlich Diffamierenden vorzugehen und ihnen eben diese Diffamierung zu untersagen. Das hat beispielhaft das Netzwerk-Mitglied Prof. Dr. Jörg Baberowski versucht. Der Historiker wollte dem AStA der Universität Bremen untersagen, ihn unter anderem als “rechtsradikal” zu bezeichnen – Baberowski scheiterte vor dem Kölner Landgericht. Allerdings nicht ganz: Einige Zitate dürfen nicht mehr ohne Kontext verwendet werden, um Baberowski zu kritisieren. Wir bezweifeln zwar, dass es einen Kontext gibt, in dem die kritisierten Zitate wirklich besser wären, aber darum geht es nicht. Es geht darum, dass Baberowski, den man eben laut diesem Urteil als rechtsradikal bezeichnen darf, nicht in seiner Wissenschaftsfreiheit gefährdet wird, sondern sein Persönlichkeitsrecht vor Gericht geltend machen konnte – und jetzt trotzdem ein frühes Mitglied des Netzwerkes ist, um sich auch die gerichtlich erlaubte Kritik nicht mehr anhören zu müssen. Das Netzwerk führt seinen Fall in der Dokumentation natürlich trotzdem als Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit auf und sagt zum “Fall Baberowski” dazu, dass “auch die Gründung eines von ihm konzipierten interdisziplinären Zentrums für vergleichende Diktaturforschung” vor dem Hintergrund studentischer Kampagnen scheiterte. Tatsächlich hatte ein Gutachten dem Zentrum eine schlechte Bewertung gegeben, darüber hinaus ist das Projekt aufgrund von Verfahrensfragen eingeschlafen. Wenn ein Professor kein interdisziplinäres Zentrum bekommt, soll das eine Bedrohung für Wissenschaftsfreiheit sein? Es wurde wohl eher die Freiheit der studentischen Vertreter*innen eingeschränkt, die sich im politischen Gremium (dem Senat der HU Berlin) gegen das Vorhaben ausgesprochen hatten und nun mit einer Hetzkampagne konfrontiert waren. Das beschädigt vielleicht nicht die Wissenschaftsfreiheit, aber mindestens die Hochschuldemokratie. Aber die Fälle, in denen das Netzwerk frei assoziiert und diejenigen ignoriert, deren Freiheit eingeschränkt wird, gibt es ebenso an der MLU selbst. Hier wird Jürgen Plöhn genannt, der ge- bzw. eigentlich entgenderte Sprache ablehnt. Was für ihn selbst legitim sein mag, zwingt er seinen Studierenden auf, die für entgenderte Sprache Notenabzüge enthalten. Auf dieser Basis soll er keine Seminare mehr geben, die Leistungspunkte bringen. Diese Entscheidung vom Institut für Politikwissenschaft ist keine gegen, sondern eine für die Freiheit des Lehrens und Lernens, denn Plöhn greift unrechtmäßig in die Freiheit der Studierenden ein und definiert vermeintliche “Rechtschreibfehler” vor dem Hintergrund seiner eigenen ideologischen Agenda.

- … betreibt den bei anderen abgelehnten politischen Aktivismus unter dem Deckmantel der neutralen bzw. objektiven Wissenschaft. Das sieht man auch bei Jürgen Plöhn, der sich nie auf einen Kompromiss eingelassen hat und selbst Mitglied des Evangelischen Arbeitskreises einer Partei in Nordrhein-Westfalen ist. Er lässt ganz offensichtlich seine konservative Position definieren, was die richtige deutsche Sprache sei, aber sieht sich natürlich fälschlich im Lager der interesselosen Objektivität. Das verdeutlicht ebenso ein Beispiel aus der Universität Siegen, wo der Philosophie-Professor Dieter Schönecker mit Mitteln der Universität Thilo Sarrazin und den neurechten AfD-Philosophen Marc Jongen einladen wollte. Die beiden werden am Ende eingeladen, Protest wird von der Polizei unterbunden und es wird über “Meinungsfreiheit” geredet. Die Tatsache, dass Marc Jongen beste Kontakte zur “Neuen Rechten” hat, seit 2017 Mitglied des Deutschen Bundestages ist und Meinungs-, Wissenschafts- und Kunstfreiheit offensichtlich für vernachlässigbar hält, wenn er sich als “Abteilung Attacke” zur “Entsiffung des Kulturbetriebs” beschreibt, spielt dabei keine Rolle, weil es dem Netzwerk nicht um die Ablehnung des Aktivismus an sich geht, sondern um die Ermöglichung des Aktivismus, der dem Netzwerk selbst vorzuschweben scheint. Die Liste ließe sich hier beliebig fortsetzen: So gilt es als Ablehnung der Wissenschaftsfreiheit gegen Auftritte von damals amtierenden Innenministern wie Günther Beckstein (Bayern 2012) oder Thomas de Maizère (Bund 2016) an Hochschulen zu protestieren. Die Reihe von Politiker*innen, die ein ganzes Ministerium unter sich haben, aber deren Freiheit (ironischerweise von der Gesellschaft gegen den Staat) beschränkt würde, ist laut dem Netzwerk lang, aber mit dem Thema hat das nichts zu tun. Wie sehr auf Aktivismus gesetzt wird, zeigt nicht zuletzt die Debatte rund um die als rassistisch kritisierte Konferenz von Susanne Schröter, Ethnologin an der Goethe-Universität Frankfurt. Schröter, selbst Mitglied und stellvertretende Vorsitzende im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, hatte zur “Migrationskonferenz” geladen, die zu einem Desaster wurde, was sich allerdings schon vorher angekündigt hatte. Während sie für sich den Anspruch formuliert, zu einer wissenschaftlichen Konferenz an die Universität einzuladen, war klar, dass vor allem rechte Lautsprecher*innen zu erwarten sein würden – und das nicht, weil sie ein großes Interesse daran hätten, sondern weil sie explizit als Redner*innen angefragt wurden.

Während sie bereits in der Vergangenheit den rechten Polizei-Funktionär Rainer Wendt einlud, sollte es jetzt der Tübinger OB Boris Palmer sein, der sich angesichts des Gegenprotestes selbst als jemand definierte, dem der “Judenstern” angesteckt würde. Um eine rassistische Äußerung zu verteidigen, relativierte er also den NS-Antisemitismus. Während sich Susanne Schröter und Teile des Netzwerkes danach halbherzig von der Aussage Palmers distanzierten, machten sie für alles jenseits dieser einen Aussage ihre Freiheit geltend und inszenierten sich als missverstandene Wissenschaftler*innen, die nur an Erkenntnis interessiert seien. Aber genau darin liegt ihre Lüge: Denn die gesamte Konferenz war von vornherein so angelegt, dass es nicht um eine wissenschaftliche Debatte gehen würde, sondern darum, Boris Palmer das “N-Wort” sagen und über “die anderen” mit ihren “woken Ideologien” schimpfen zu hören. Und auch die oben erwähnte halbherzige Distanzierung von der antisemitischen Aussage Palmers hielt in diesem Sinne nicht lang, denn der Twitter-Account des Netzwerkes schaltete sich schnell in die Debatte über die Problematik des “Judenstern”-Vergleichs ein. So wurde auf die Kritik an einem Cicero-Artikel, der betonte, “der Judenstern ist als solcher kein Symbol der Vernichtung”, damit geantwortet, den Kritiker*innen den “schönsten Polizeistaatsjargon” zu unterstellen. Dieser problematische Aktivismus des Netzwerkes, der vor allem im Sinne von Menschenfeind*innen stattfindet, wird auch nicht dadurch besser, dass man sich gegen tatsächliche Angriffe auf die Wissenschaftsfreiheit von rechter Seite auszusprechen scheint. Es wirkt eher zynisch, wenn ein Netzwerk, was keinerlei Problem mit der Unterstützung von AfDler*innen wie Marc Jongen hat, sich kritisch zu den Angriffen der AfD auf die Gender Studies äußert oder die rassistische Hetze von eben jener Seite gegen die Professorin Maisha-Maureen Auma (Hochschule Magdeburg-Stendal) in seiner Dokumentation aufführt, denn gleichzeitig verbittet man sich, so etwas auch als rassistisch bzw. menschenfeindlich zu bezeichnen.

- … arbeitet mit Akteur*innen zusammen, die jeden Anspruch auf Wissenschaftlichkeit aufgegeben haben. Es ist nicht nur so, dass das Netzwerk Wissenschaftsfreiheit mit politischen Akteur*innen auf das Engste verknüpft ist, die klare politische Interessen verfolgen und das explizit unter dem Deckmantel der Wissenschaft tut, sondern es gibt auch Mitglieder des Netzwerkes, die ganz offensichtlich insgesamt nicht mehr als Wissenschaftler*innen zu betrachten sind. So ist dort Paul Cullen Mitglied, der laut dem AStA der Universität Münster antifeministische und antisemitische Ressentiments verbreitet. Er gehört nicht nur zur Szene der Corona-Leugner*innen, sondern ebenso zur sogenannten Lebensschutz-Bewegung. Dazu kommen weitere Beispiele, wie etwa der emeritierte Professor Egon Flaig, den sein Engagement am rechten Rand nicht nur in das Netzwerk, sondern auch zur neurechten Zeitschrift “Tumult” führte. Andere Mitglieder haben die “Gemeinsamen Erklärung 2018” gegen “illegale Masseneinwanderung” oder antifeministische Aufrufe unterzeichnet. Insgesamt kommen von vielen Netzwerker*innen vor allem Pöbeleien, rhetorische Ausfälle und die Parteinahme für die politische Rechte, wie es etwa der emeritierte VWL-Professor Ulrich van Suntum praktiziert, der sich zuletzt mit der rechtspopulistischen Partei “Bürger in Wut” (nun “Bündnis Deutschland”) solidarisierte, die bei den Wahlen in Bremen nicht ganz erfolglos war. Es lässt sich feststellen, dass das Netzwerk nur auf den Diskurseffekt setzt und nicht auf eine ernsthafte Debatte. Wie oben bereits beschrieben wurde, sind diese Diskurspraktiken eingeübt: Man drückt seine Ideologie genau so aus, dass die Debatte nach rechts verschoben wird – gerne über die Verletzung anderer Menschen oder über das völlige Abschwören von wissenschaftlichen Gegebenheiten. Dabei kommt nicht selten das Gegenteil einer freiheitsorientierten politischen Praxis heraus, etwa wenn es um die Demontage antirassistischer oder queer-feministischer Forschung oder um die haltlose Verurteilung studentischen Engagements geht, welches etwa durch Besetzungen von Hörsälen ausgedrückt wird, wogegen die “Studentische Initiative Hochschuldialog” mobil macht. Es mutet mitunter esoterisch an, wenn diese Initiative ausgerechnet die eigenständige wissenschaftliche Auseinandersetzung von Studierenden mit beispielsweise der Klimakatastrophe zur Einschränkung der Wissenschaftsfreiheit erklärt, aber es folgt dem Prinzip ihrer Ursprungsorganisation, also dem Netzwerk Wissenschaftsfreiheit. In diesem Sinne wird konsequent und wider allen Fakten behauptet, dass Hans-Georg Maaßen, der rechtsextreme ehemalige Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Opfer von “Cancel Culture” geworden wäre. Ähnliches gilt für den Themenkomplex des Genderns: Während man einerseits für diejenigen, die das Gendern verbieten, die Position der unterdrückten Minderheit in Anspruch nimmt, weist man gleichzeitig darauf hin, dass die Mehrheit gegen das Gendern wäre und sich (reale) Minderheiten zu fügen hätten.

III. Fazit: Anwendung der Definition

Als Studierendenrat bemühen wir uns um eine wissenschaftlich begründete Arbeitsweise. Deshalb wollen wir unsere Definition, die wir weiter oben bemüht haben, auch auf die Arbeit des Netzwerkes anwenden. Wir haben festgestellt, dass es durchaus nicht-staatliche Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit geben kann und diese zum Beispiel dann bestehen können, wenn die Arbeit einzelner Wissenschaftler*innen durch Hass und Hetze unrechtmäßig verunmöglicht wird. Die vom Netzwerk im Wesentlichen verfolgten Fälle entsprechen dieser Kategorisierung aber keineswegs. Es geht den Mitgliedern vor allem darum, die Benennung ihrer Position als “rechtsoffen” oder menschenfeindlich als Angriff auf ihre persönliche Freiheit zu framen und zu unterbinden, auch wenn das rechtlich völlig unmöglich ist und der entsprechende Versuch vor Gerichten bereits zum Scheitern verurteilt gewesen sein sollte.

Letztlich ist aber nicht nur die Kritik an ihnen legitim. Vielmehr findet die Auseinandersetzung nicht auf einem wissenschaftlichen Feld statt. Der Kampf gegen die Entrechtung von Schwangeren, der Kampf gegen die Leugnung medizinischer Fakten im Zusammenhang mit dem Corona-Virus oder die Ablehnung rechter Position an Hochschulen ist keine wissenschaftliche Diskussion, sondern eine notwendige politische Auseinandersetzung, in der sich in erster Linie die Kritiker*innen auf wissenschaftliche Fakten berufen können, die Mitglieder des Netzwerkes Wissenschaftsfreiheit aber nicht. Gerade seine Mitarbeit an Kampagnen gegen missliebige progressive Wissenschaftler*innen macht das Netzwerk auch auf einer praktischen Ebene unseriös und sollte eine Zusammenarbeit oder Akzeptanz der dortigen Akteur*innen verbieten. Wir wissen natürlich, dass das Netzwerk nicht homogen ist und sich durch die aufgeheizte Diskussion möglicherweise Menschen dorthin verirrt haben, die mit den Ressentiments wenig zu tun haben wollen, aber das macht unser Urteil nicht weniger klar. Damit ist gleichzeitig ein Aufruf an die vier halleschen (emeritierten) Professoren, die als Mitglieder dort gelistet sind, verbunden, dem Netzwerk den Rücken zu kehren, denn mit dem Kampf gegen echte Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit hat es nichts zu tun, es schafft vielmehr selbst welche.

IV. Tatsächliche Bedrohung der Wissenschaftsfreiheit

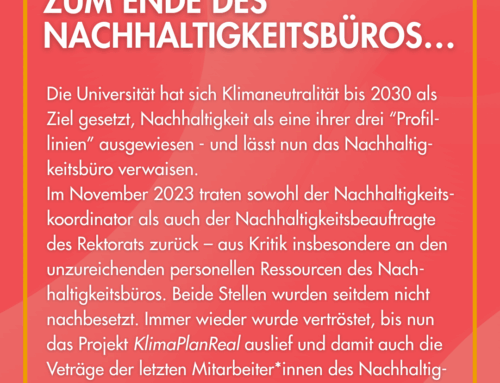

Der freie zusammenschluss der student*innenschaften (fzs) hat schon früh darauf hingewiesen, dass der in der Wissenschaft existierende Konformitätsdruck nicht durch “Cancel Culture” entsteht, sondern dadurch, dass Forschungsprojekte immer stärker ökonomischen Imperativen unterworfen werden. Für Professor*innen entsteht ein enormer Druck, in der allgemeinen Konkurrenz zu bestehen, sich etwa erfolgreich auf die Exzellenzinitiative zu bewerben, Fördermittel einzuwerben, die eigene Reputation zu verteidigen oder es eben an eine “Exzellenz-Universität” zu schaffen. Gerade vor dem Hintergrund effektiv knapper werdender Mittel aus der Grundfinanzierung geht es dabei um die Fortsetzung der Fachbereiche, deren Leistungen regelmäßig abgefragt und in Kürzungsprozessen gegeneinander abgewogen werden. An der MLU haben wir das bei der Erstellung des sogenannten Hochschulentwicklungsplanes (HEP) gesehen, wo am Ende zwar relativ willkürlich gekürzt wurde, vorab aber Daten wie die Einwerbung von Drittmitteln oder die Studierendenzahlen eingeholt wurden, um eine legitimatorische Grundlage für die Kürzungen zu schaffen, als ob diese Zahlen tatsächlich etwas über die Notwendigkeit der wissenschaftlichen Arbeit aussagen würden. Auch in der Fortsetzung des Prozesses geht es darum, dass sich alle Fachbereiche um die von dem Rektorat bestimmten Begriffe “Transformation, Nachhaltigkeit, Bildung” gruppieren müssen – gebunden wird das an Kategorien der Nützlichkeit für Wirtschaft oder Staat, worauf das zuständige Ministerium für Wissenschaft, Energie, Klimaschutz und Umwelt des Landes Sachsen-Anhalt ebenfalls starken Wert legt. Diese Prozesse gibt es in den letzten Jahren verstärkt und an etlichen Hochschulstandorten. Aber nicht nur das: Gleichzeitig geht die Direktförderungen von Lehrstühlen durch externe Akteur*innen weiter, wo wissenschaftsfremde Einrichtungen bestimmen, wie die Ausrichtung eines Lehrstuhls auszusehen hat. An der MLU gibt es zum Beispiel eine “Friede-Springer-Professor” und die “Agentur für Innovation in der Cybersicherheit”, die vom Bundesinnen- und verteidigungsministerium getragen und finanziert wird, soll hier eine der vorher gekürzten Informatikprofessuren übernehmen. Über diesen Lehrstuhl wird dann nicht in den akademischen Gremien der MLU, sondern in Amtsstuben bzw. in Agenturen entschieden.

Noch härter trifft es die wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und die studentischen Hilfskräfte, die (fast) immer von kurzfristigen Verträgen abhängig sind. Es sind zahlreiche Fälle bekannt, in denen Promovierende auf spezielle Themen verpflichtet wurden, die nicht im ursprünglichen Interesse der Betroffenen lagen. Dazu liegen die Probleme aber in der Grundstruktur der Finanzierung von Hochschulen: Der Mittelbau existiert fast nur noch in Form befristeter Stellen, d.h. Nachwuchswissenschaftler*innen sind immer davon abhängig, dass Vorgesetzte den Vertrag verlängern, was bei unpassenden Ergebnissen oder noch stärkerem ökonomischen Druck, der ebenfalls einen Zwang zur Produktion entsprechender Leistungen mit sich bringt, schnell das Aus für die Karriere bedeuten kann. Von diesem Druck berichten Betroffene, die sich unter anderem unter dem Hashtag #IchBinHanna organisieren und darauf hinweisen, dass viele sich gerade deshalb nicht gewerkschaftlich oder anderweitig politisch engagieren. Aus unserer Perspektive als Studierendenvertretung schränkt genau das die Wissenschaftsfreiheit ein, auf einer persönlichen und einer strukturellen Ebene. Wer die Freiheit von Menschen im Wissenschaftsbetrieb und darüber hinaus wirklich erhalten und ausbauen will, muss ihnen die Sicherheit geben, sich frei und ohne Zwang zu organisieren, zu engagieren und für neue Erkenntnisse zu arbeiten und in diesem Sinne mit ihren Kolleg*innen und Kommiliton*innen zu diskutieren. Wissenschaft ist dann frei, wenn sie frei von Zwängen ist – von ökonomischen, politischen und strukturellen. Deshalb setzen wir uns für gute Arbeit an der Hochschule, für flächendeckende Tarifverträge und für die Demokratisierung der MLU ein, die die Rahmenbedingungen für alle ihre Mitglieder sicherstellen muss, die tatsächlich zur Durchsetzung guter Argumente im Sinne einer Gesellschaft der Gleichen führen können.